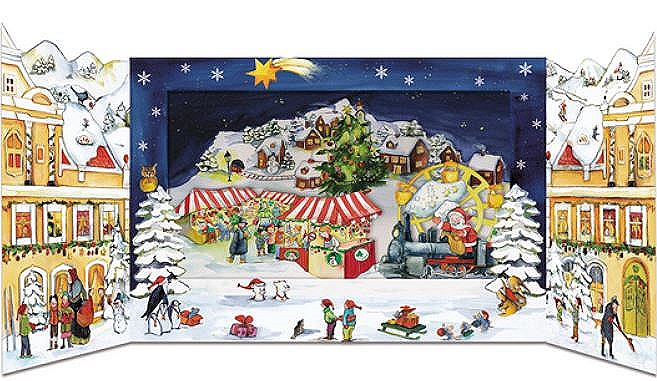

Inspirierende Alltagshelfer und glitzernde Adventkalender

Die Produktpalette aus dem Korsch-Verlag mit Sitz in Gilching lässt keine Wünsche offen

Gilching – Der Korsch-Verlag mit Sitz in Gilching gehört mit zu den führenden Kalenderverlagen in Deutschland. 1951 startete Adolf Korsch mit sieben Mitarbeitern. Heute zählt das Unternehmen unter Leitung von Niels Mayne je nach Saison bis zu 120 Mitarbeiter und einem Kalender-Sortiment, das keine Wünsche offenlässt. Neu im Programm die Kollektion „SchreibLiebe“ – inspirierende Alltagshelfer auf veganer Basis.

Von Kindesbeinen an mit im Verlag dabei war Niklas Mayne. Für den heute 35Jährigen stand von Anfang an auch fest, dass seine berufliche Zukunft im Verlag liegt, um zusammen mit Papa Niels Mayne das Unternehmen gut durchs 21. Jahrhundert zu steuern. Nach erfolgreich abgelegtem BWL-Studium und dem Studium als Wirtschafts-Ingenieur leitet er heute zudem das Tochter-Unternehmen „Litei-Verlag“, der sich auf Weihnachts-, Glückswunsch- aber auch Trauerkarten sowie Briefpapier, auf Wunsch auch selbst gestaltet, spezialisiert hat.

Eine Herzensangelegenheit aber sei ihm die neu ins Leben gerufene Eigenmarke „SchreibLiebe“, betont Mayne. Dabei handelt es sich um eine „vegane Kollektion“, die aus recycelten beziehungsweise aus Gras-Papier hergestellt und beim Druck auf vegane Farben zurückgegriffen wird. Generelles Ziel sei, so Mayne, bei all den Produkten aus dem Verlag die Nachhaltigkeit nie aus den Augen zu verlieren und zu versuchen, sie mehr und mehr kreislauffähig herzustellen. „Wir verbrauchen einfach viel mehr Ressourcen als es notwendig wäre.“ Stolz zeigt sich der Junior-Chef deshalb auch auf die Idee, bei der Kalender-Herstellung – ob groß oder klein – die übliche Titelseite aus Plastikfolie wegzulassen. „Das machen wir jetzt seit zwei Jahren und haben ausgerechnet, seither 20 Tonnen Plastik eingespart zu haben.“

Im Moment dreht sich das Kerngeschäft entsprechend der Vorweihnachtszeit um Adventskalender sowie in Punkto Jahreswechsel um Kalender für das Jahr 2024. „Wir haben insgesamt 550 verschiedene Kalender im Sortiment. Darunter Schmuck-, Tisch-, Wand- und Business-Kalender, aber auch Themen bezogene Reise-Tagebücher und sogar eigens konzipierte Tagebücher für Camping-Urlauber. Der Kreativität in unserem Hause sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Mayne. Dies treffe auch zu, wenn es um neue Produkte geht. „Wir stehen stets in engem Kontakt mit unseren Mitarbeitern aber auch mit unseren Kunden. Wenn jemand eine Idee hat, bringt er sie mit ein. In engerem Kreise wird dann entschieden, welche Idee weiterverfolgt wird.“

Das Sortiment aus dem Korsch-Verlag gibt es im

Buch- und Schreibwarenhandel oder direkt über www.korsch-verlag.de.